La science de l’intuition

Indissociables de l’activité de notre esprit, l’intuition nous invite à reconsidérer la nature de la psyché et la place de l’humain.

Certains la considèrent comme une certitude, une conviction, une évidence, qui peut prendre la forme d’une sensation, d’un ressenti. Pour d’autres, c’est une petite voix, une sorte de sagesse intérieure. Les créatifs parlent d’inspiration. Pour le scientifique, c’est l’« Eurêka ! », la révélation, l’éclair de génie. Avoir du flair, faire appel à son instinct ou à son sixième sens, écouter son cœur… Ces définitions multiples sont autant de tentatives pour cerner la notion d’intuition. Ce sont aussi, tout simplement, les définitions qu’en donnent le dictionnaire.

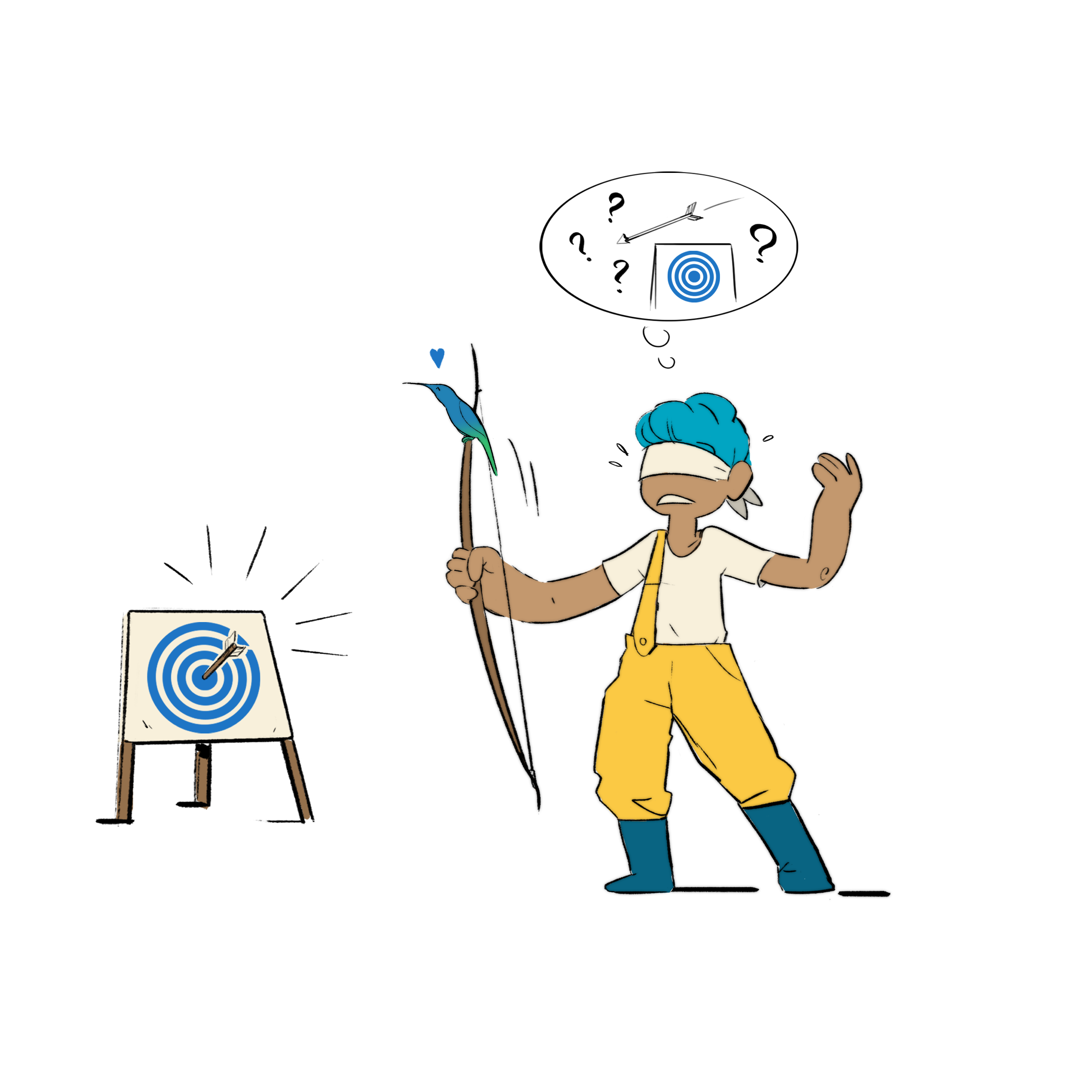

L’intuition est cruciale pour se forger un jugement sûr et prendre les meilleures décisions, surtout quand la situation est complexe et nécessite une action immédiate – notamment dans les moments critiques. Elle est indispensable pour découvrir et créer. Une multitude de grands artistes, peintres, poètes, écrivains, compositeurs, inventeurs, explorateurs, mathématiciens, scientifiques, philosophes, hommes d’affaires… ont insisté sur l’importance du processus intuitif dans leur démarche. L’intuition apparait comme une boussole permettant de trouver la solution inédite à un problème, de penser « hors de la boîte » et d’innover. L’intuition s’alimente dans l’inconscient, mais sa source véritable est au-delà.

Comme toute faculté, l’intuition s’acquiert et se développe avec de l’apprentissage, de la pratique. Elle devient alors une réelle compétence, bien maîtrisée et mobilisable à tout instant. En comprenant mieux ce qu’elle est, les conditions nécessaires à sa manifestation, ce dont elle est capable et aussi ses limites, toute personne peut affûter ce « sixième sens ».

Depuis une cinquantaine d’années, l’intuition fait l’objet de nombreuses recherches et applications, dans des domaines variés tels que le renseignement militaire, l’industrie, la psychophysiologie, l’archéologie, la finance ou encore l’informatique. Aujourd’hui, les méthodologies pour mettre en œuvre consciemment l’intuition sont assez matures pour répondre à des problématiques diverses relevant des champs de la créativité et de l’innovation et de l’aide à la décision en situation fortement contrainte.

La question de l’intuition peut être envisagée sous maintes perspectives; c’est une des raisons pour lesquelles son étude scientifique relève de la pluridisciplinarité. Elle mobilise des spécialités jusque là souvent disjointes, aux cultures scientifiques différentes, comme d’une part la psychologie et les sciences cognitives (étude des processus de la pensée humaine), d’autre part la physique (étude de la matière et des lois naturelles), et enfin, la biologie, la physiologie, la neurologie, toutes les sciences du vivant. Certains cherchent encore l’appellation adéquate, « psychophysique », ou « psychopraxie » (Storm & Thalbourne 2000). Quel que soit le nom, il s’agit bel et bien d’un carrefour, riche en promesses, comme le sont toutes les rencontres et tous les métissages.

Sans-doute devrions-nous voir dans ce vaste sujet d’étude et ce feu croisé d’expertises, plus qu’un aboutissement, le germe d’un nouveau départ, une chance pour la science de demain, qui trouve ici un terrain d’essai pour de nouvelles alliances et le déploiement de nouvelles approches expérimentales et théoriques; peut-être même l’appel d’un nouveau paradigme nécessaire si l’on considère que certains aspects du sujet exploré constituent, au sens du philosophe Kuhn, d’authentiques « anomalies » (Kuhn 1962).

Ces phénomènes, nous les connaissons par la méthode empirique, mais nous n’avons pas de théorie mûre et satisfaisante pour les expliquer. De plus, ils diffèrent par certains détails de ceux que la science a su résoudre jusqu’à présent, mais ces détails sont cruciaux et obligent le scientifique, qu’il soit physicien, biologiste ou psychologue, à sortir de sa zone de confort. Ce que nous savons de l’intuition et d’autres faits psychophysiques bouscule nos modèles de la réalité et des idées enracinées comme le principe de localité, le principe de causalité, la flèche du temps, la subordination de l’esprit à la matière, ou encore la nécessité pour toute information d’être engrammée dans la matière ou médiée par des influences énergétiques.

Cette recherche invite – ou oblige – à réexaminer, avec de nouveaux arguments et à l’aune des connaissances les plus récentes, des questions séculaires, exhumées de leur ancien contexte et dépoussiérées. Par exemple la difficulté à marier la contingence et le libre arbitre avec les notions de prescience et de prédestination ; ou les différences d’ontologie entre la matière et l’esprit, et la nature des liens qui les coordonnent (le problème esprit-matière des philosophes).

Considérés ensemble, les phénomènes liés à l’intuition nous invitent à reconsidérer la nature du monde, de l’univers, de la psyché, de la réalité, et la place du vivant et de l’humain au sein de cette réalité.