L’intuition du corps pour la prise de décision

Il serait faux de croire que l’intuition n’existe que « dans la tête ». La plupart du temps les informations intuitives ne passent pas le seuil de la conscience, mais elles se manifestent dans notre corps.

Selon la définition du Larousse, le pressentiment est une prévision confuse, irraisonnée, d’une chose à venir ou non encore connue, ou une connaissance confuse, irraisonnée, d’une chose présente qui n’apparaît pas clairement. Pour les scientifiques, c’est une intuition du corps que nous pouvons apprendre à décrypter.

La formule populaire, « sentir dans ses tripes » (en anglais, le gut feeling), est scientifiquement juste : des organes comme les intestins, mais aussi le cœur, la peau, le cerveau, la respiration, nos yeux, nos muscles, quand on les ausculte, trahissent l’efficacité de notre faculté intuitive. Une classe d’expériences – nombreuses depuis trente ans – a permis de mesurer cet effet (Radin 1997, Bierman & Radin 1997, Bierman & Scholte 2002, Mossbridge, Tressoldi & Utts 2012, Tressoldi et al. 2014).

Les chercheurs qui étudient les différentes facettes de l’intuition ont découvert cet effet qu’ils ont baptisé « pressentiment ». Il s’agit d’une réaction du corps à un stimulus quelques secondes avant que le stimulus se présente à nos sens. Le pressentiment est donc une sorte de réflexe, mais un réflexe qui anticipe ce qui va survenir. Il est involontaire et inconscient (sauf quand ses effets se font remarquer – par exemple quand on prend conscience de son pouls qui accélère ou du fait qu’on rougit).

ACTIVITE PHYSIOLOGIQUE

Pour mettre en évidence le pressentiment, on peut mesurer diverses formes d’activité physiologique au niveau de différents organes : activité électrodermale (EDA), rythme cardiaque (ECG), volume sanguin, taux d’oxygène du sang, respiration, dilatation de la pupille, mouvement des yeux, électrogastrogramme (ECG), électroencéphalogramme (EEG), IRM-f, électromyographie (EMG)…

Au sein de chaque catégorie, plusieurs métriques sont parfois possibles. Pour l’EDA on peut utiliser la composante phasique ou la composante tonique du signal, ou les deux ; pour l’EEG on peut analyser plusieurs aspects des oscillations : leur phase, leur densité spectrale de puissance, leur intensité dans certaines plages de fréquence spécifiées, ou encore l’allure des ERP (event-related potential).

EXPERIENCE DU PRESSENTIMENT

Historiquement, la première équipe à avoir testé l’hypothèse du pressentiment est celle de Levin et Kennedy (1975). Ils ont utilisé comme constante physiologique le CNV (contingent negativevariation), variation négative lente de potentiel dans le cerveau, associée à une attente sensorimotrice (sensorimotor expectancy).

Mais l’idée avait germé des années plus tôt quand les mesures physiologiques se sont généralisées en science. Par exemple, A.J. Good, en 1961, suggère qu’en plaçant un sujet muni d’électrodes EEG dans une chambre noire avec des flashes lumineux aléatoires, on pourrait découvrir si « les EEG ont tendance à anticiper les flashes lumineux ». En 1978, Hartwell a cherché à voir si l’EEG anticipe, non pas des flashs de lumière, mais le genre (masculin ou féminin) d’un visage qui est montré sur un écran.

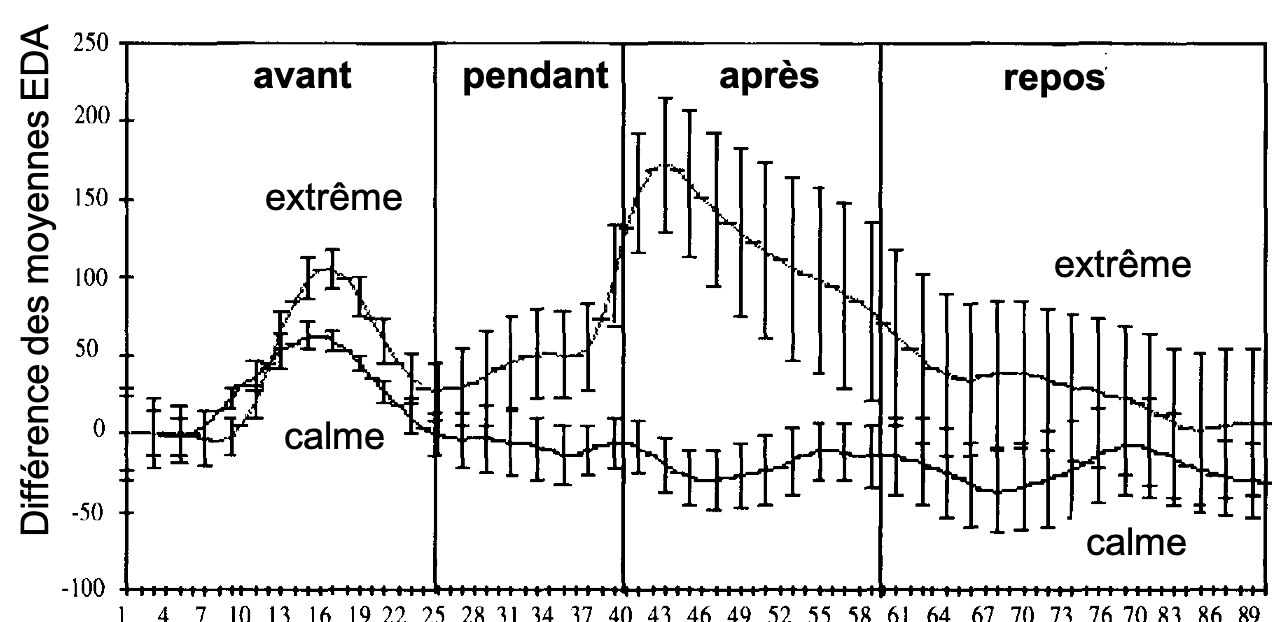

Au milieu des années 90, Dean Radin, à l’Institut des sciences noétiques à Petaluma en Californie, reprend ces études avec les moyens expérimentaux modernes. Il fait l’hypothèse que les stimuli émotionnels montreront mieux un éventuel effet de pressentiment. Il utilise deux catégories d’image (violente/érotique versus calme/neutre). Il observe un écart de réponse entre images neutres et impactantes dans les 2 à 4 secondes qui précèdent l’apparition de l’image (Radin 1997). L’expérience est refaite et améliorée avec Dick Bierman, de l’Université d’Amsterdam, et un important article paraît dans le journal Perception & Motor Skills (Bierman & Radin 1997). Les protocoles de ces expériences ont été affinés d’étude en étude (McCraty, Atkinson & Bradley 2004, Mossbridge 2012) et ont bénéficié des technologies modernes, tant pour la mesure physiologique que pour le traitement des données.

Précisons que le pressentiment est un processus indéterministe ; ce sont des expériences où les résultats s’obtiennent par un traitement statistique. Toutefois, plusieurs travaux suggèrent que le pressentiment physiologique pourrait être exploité pour avertir d’un événement imminent et assister la prise de décision (Duma et al. 2017).

L’importance du pressentiment est de plus en plus prise en compte dans la littérature médicale, notamment les journaux traitant de chirurgie et de soins intensifs (King & Clark 2002). Dans une situation critique, le pressentiment peut nous pousser à prendre une décision non raisonnée qui sauvera des vies. Des chercheurs pensent que le pressentiment serait une faculté générale du vivant et représenterait un avantage évolutif. Il est certain que pressentir un danger et se mettre à courir sans attendre de reconnaître le lion à dents de sabre, est un plus pour la survie.

FACULTE GENERALE DU VIVANT

Les animaux ont-ils une intuition du corps ? En 1968, deux biologistes français ont réalisé une expérience qui ressemble déjà beaucoup aux expériences de pressentiment, sur des souris soumises à des chocs électriques de façon aléatoire et automatisée (Duval & Montredon 1968). Ce type d’expérience a été reproduit par d’autres équipes, et on sait par un document déclassifié en 2001 qu’il a intéressé la CIA. Mais les expériences portant sur les facultés psi (intuitives et psychophysiques) des animaux présentent une difficulté majeure : même avec l’automatisation des tests il est difficile d’exclure totalement un effet de l’expérimentateur.

Sur le plan fondamental, il est intéressant de s’intéresser à l’intuition du corps chez des êtres vivants très différents de l’homme, par exemple dépourvus d’un système nerveux central évolué. Du pressentiment a été observé chez des poissons, ou des vers planaires soumis à des sons perturbants en filmant leurs mouvements (Alvarez 2016). Cleeve Backster, fort de son expérience des détecteurs de mensonge à la CIA, rapporte avoir observé du pressentiment chez les plantes en plaçant des électrodes sur leurs feuilles (Backster 2003) ; ces résultats sont controversés, en particulier parce que d’autres effets que le pressentiment végétal pourraient les induire, mais des expériences de cette sorte méritent d’être refaites dans des conditions expérimentales améliorées. On peut noter plusieurs travaux récents en botanique qui plaident en faveur de moyens de communication et de perception chez les plantes, encore incompris, qui ne sont pas de nature chimique (Gagliano et al. 2012).

Si des pistes faisant appel à une hypothétique influence magnétique ou acoustique ont été avancées, celle d’une authentique intuition non locale ne doit pas être exclue. De façon générale, certains biologistes pensent que l’intuition existe sous diverses formes chez la plupart des êtres vivants, ce qui pourrait expliquer certains de leurs comportements individuels ou collectifs encore mal compris (Rhine & Feathers 1962, Sheldrake 1999).

Les études du pressentiment, en montrant que les êtres vivants perçoivent dans leur corps des événements qui n’ont pas encore eu lieu, taquinent nos idées sur le temps. Ces résultats empiriques rejoignent ceux d’autres types d’étude, comme la précognition qu’on peut étudier via des expériences de choix forcé (Steinkamp, Milton & Morris 1998; Zdrenka & Wilson 2017), ou des expériences de science cognitives mesurant implicitement des effets rétroactifs (Bem 2011). Tous ces faits peuvent être regroupés sous une même bannière – l’intuition anticipative – mais ni les « mécanismes » derrière ces facultés ni leurs liens entre eux ne sont clairs (Mossbridge & Radin, 2018 ; Mossbridge 2023).

Depuis Carl Jung et William James, des psychologues pensent que l’intuition est un processus subliminal essentiel qui influence notre psychologie, nos comportements et nos choix, mais rarement de façon consciente (Berne 1948, Stanford 1974, Schmeidler 1985). Si l’intuition manifeste ses contenus dans le corps, alors suivre son intuition revient à savoir écouter son corps.

Et ceci vaut peut-être, au-delà du pressentiment qui prépare à un fait imminent, pour toutes les formes d’intuition. Il y a, dans toutes les traditions du monde, des techniques ancestrales supposées amplifier ou clarifier notre connaissance intuitive. C’est le cas de la radiesthésie, par laquelle on peut localiser un objet précieux sur une carte ou une source d’eau souterraine. Des chercheurs considèrent que le pendule ou la baguette du sourcier s’animent via des mouvements des mains involontaires, induits par une sensibilité au magnétisme (Rocard 2012). Aucune de ces pistes ne doit être exclue, mais il est possible, plus simplement, que ces activités musculaires subliminales soient issues de l’intuition du corps qui connaît la réponse à la question posée.

L’intuition du corps peut apporter un nouvel éclairage dans la compréhension des processus inconscients qui alimentent la prise de décision, sujet majeur en sciences cognitives (Kahneman & Tversy 1979, Bechara et al. 1997, Soon et al 2008, Busemeyer et al. 2011). Face à un dilemme, quand la raison seule ne suffit pas à connaître le bon choix, elle peut nous servir de boussole. Depuis une quinzaine d’années plusieurs chercheurs étudient l’effet pressentiment sous cet angle. Ils font l’hypothèse que monitorer l’activité physiologique d’une personne permettrait peut-être de l’avertir du caractère positif ou négatif de l’alternative qu’il pourrait choisir, ce qui l’aiderait à optimiser ses décisions (Tressoldi et al. 2009, Tressoldi 2015).

Figure : Tiré de Radin 1997. Courbes obtenues en superposant les moyennes de nombreuses mesures EDA (activité électrodermale, ou conductivité électrique de la peau) en réponse à deux sortes de stimulus (« calme » ou « extreme »). Les graduations en abscisse sont espacées de 200 ms. Le premier trait vertical indique l’apparition du stimulus, et le second trait sa disparition trois secondes après. On voit, pour la courbe des stimuli « extreme », la réaction physiologique atteindre un pic puis redescendre progressivement. Normal. Le résultat inattendu, c’est la réaction, plus importante pour les stimuli impactants que pour les stimuli calmes, dans les trois secondes qui précèdent. C’est la signature du pressentiment. Ce genre de résultats a été confirmé de nombreuses fois par des dizaines d’études menées par des chercheurs indépendants, en utilisant diverses métriques pour monitorer l’activité physiologique.

Ils sont d’un autre avis…

Les expériences de pressentiment ont reçu des critiques. Une des explications conventionnelles avancée est le gambler’s fallacy ou « sophisme du joueur » : le participant répond à une suite de stimuli calmes par une augmentation de son stress car il s’attend à ce que le prochain essai soit de plus en plus probablement un stimulus excitant ; ce stress en augmentation peut alors coïncider, par chance, avec la présentation d’un stimulus impactant. D’autre part, le ratio entre images calmes et impactantes, souvent 2 pour 1 ou 3 pour 1, pourrait induire un effet de biais (expectancy bias) si les participants devinent quel est ce ratio (Schwarzkopf 2014). Mais on peut objecter que si c’était le cas, cela n’irait pas dans le sens d’un artefact en faveur du pressentiment puisque les sujets attendraient surtout des images neutres (Mossbridge et al. 2015).